在哈尔滨医科大学附属第一医院内,一个专门提供院后转运业务的“黑救护车”团伙悄然运转了10年。

从重症监护室开始,患者和家属就被团伙内揽生意的成员盯上了。他们会发送广告小卡片,留下“黑救护车”的联系方式,还会收集患者的出院信息,随时向团伙内的排班、调度人员通报。而团伙外的正规救护车,都被他们的打手、与他们勾结的医院保安挡在了医院的大门外。

从该团伙的账册来看,仅半年,一辆“黑救护车”就赚了47万元。

5月1日,哈尔滨市公安局南岗区分局打掉了这个“黑救护车”团伙,23名犯罪嫌疑人被刑拘。但这样的团伙在哈尔滨不止一个,仅一个半月之后,南岗区分局又在哈尔滨医科大学附属肿瘤医院附近打掉了另一个类似团伙。

对此,哈尔滨市卫健委医政医管处处长闫松表示,上述“黑救护车”团伙的出现,与该市院后转运系统运力不足有关。一般来说,各地的120急救中心会把更多的力量集中在院前急救方面,对院后转运的投入相对不足。

“在院后转运这个领域,现在国内还没有专门的规范性文件,属于法律法规的空白地带。”闫松认为,这在无形中为“黑救护车”提供了生存、滋长的空间。

个案牵出黑救护车团伙

陪老伴到哈尔滨看病的黑龙江讷河人赵洪军,从没想过老伴会死在院后转运的救护车上。

那是2018年5月底,赵洪军的老伴在哈尔滨医科大学附属第一医院(下称“哈医大一院”)的重症监护室内病危,赵洪军等家属决定放弃治疗。按照当地风俗,快要离世的人最好能够回家,与亲人们见上最后一面。

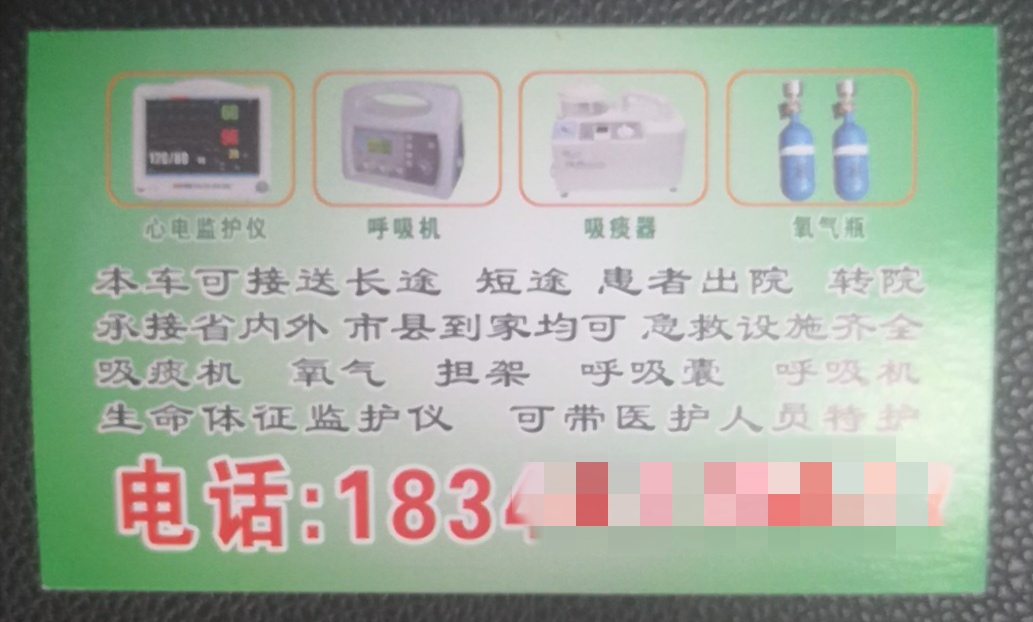

讷河距离哈尔滨400余公里,老伴要想回家,必须找一辆能拉重症病人的救护车。早在陪妻子住院时,赵洪军就收到过许多“救护车转运服务”的小广告卡片,正面写着“哈尔滨康顺救护服务中心,全国各地病人护送”和联系手机号,背面载明可接送长途、短途患者出院转院,吸痰机、氧气、担架、呼吸囊、呼吸机等急救设施齐全,需要的话,还能增加医护人员特护。

赵洪军拨打了卡片上的电话,被告知送人到讷河需要5000元,如果病人在车上离世,还得再加5000元。他觉得太贵,从老家讷河找了一辆救护车,谈妥价格4000元。

“黑救护车”团伙向患者及家属发放的广告卡片。

第二天,老伴被人用担架从重症监护室转到了从讷河开来的救护车上,赵洪军和两名家人陪着。就在救护车即将驶出哈医大一院大门时,医院保安把车子拦下了。

赵洪军曾向警方回忆,当时,十余名社会人员围上来起哄,还有人警告救护车,“以后别来这地盘,别跟我们抢饭碗”,哈医大一院的保安也隔着铁门帮腔。看到这样的场面,一名家属情绪激动,从救护车上下来,爬过伸缩铁门与保安发生了肢体冲突。就在这时,赵洪军的老伴不幸在车上过世了。

专案组民警陈超告诉新京报记者,事件发生后,赵洪军等家属报了警,说出院时遭到保安和社会人员拦截。警方到场时,阻拦救护车的闲散人员已经一哄而散,一名涉事保安因阻止特种车辆通行被行政拘留。家属们则堵在医院门口要说法,“他们认为,患者死在救护车上,与耽误行程有关。”陈超说。

警方调查发现,保安、社会人员阻拦救护车是因为家属事先拨打过小广告上的转运电话,却因为没谈拢价格,又从外面找了救护车。警方由此分析,哈医大一院的患者转运市场极有可能被小广告上的团伙垄断。

为此,邮政街派出所调取了该院10年来的报警记录,筛查出5起外地救护车被打砸、扎胎等案件线索。报警记录显示,这些案件多是外地救护车来接患者时遭遇威胁、引发冲突,但被害人并无验伤证明,结案情况均为警方当场调解后各自离开。

陈超说,将上述多起案件综合研判后,警方认为该团伙存在垄断经营的特征,并展开侦查。

2019年5月1日,哈尔滨市公安局南岗区分局一举端掉了这个盘踞在哈医大一院的黑救护车团伙,张小滨、于忠利、迟凤鸣等23名犯罪嫌疑人因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留。

最多时,曾有20辆“黑救护车”

据陈超介绍,该团伙的首要成员是张小滨,绰号“老三”。

2008年,张小滨从黑龙江省佳木斯市的一家农场来到哈医大一院附近,最初做些卖盒饭、矿泉水之类的小本生意,后来又在重症监护室帮人“干白事”,为逝者擦洗身体、穿寿衣。

医院内一名与张小滨熟识的职工介绍,张小滨虽然只有小学文化,但脑子灵光。杂七杂八的事情做了一年后,他发现重症监护室的很多患者需要从医院到家的转运服务,于是购买了一辆面包车,做起了院后转运的生意。

彼时,哈医大一院附近已有不少车辆从事类似运营活动,开的多是私家面包车。只要把车内后排座椅拆除,放上一张担架床,车身喷个红十字标志,私家车就成了“救护车”。赶上路途远的患者,转运一趟能挣不少钱。

陈超说,张小滨刚入行时,因为与同行抢生意打过几次架,之后渐渐站稳了脚跟。

据医院殡葬服务部的一名职工介绍,张小滨逐渐将盘踞在哈医大一院附近的院后转运车笼络到自己麾下,从各个车辆的转运费中抽成。比如有呼吸机的车辆,每公里运价12元钱,车主得9元,张小滨抽3元;有担架床的车辆每公里运价8元,车主得6元,张抽2元;仅在哈尔滨市区范围内转送病人的车辆每公里收费6元,张抽1元。

此外,张小滨每年还会向车主收取2000元至2500元不等的费用。团伙成员宿诚告诉新京报记者,张称这些钱是过节时给医院送礼,但究竟是否真送,车主们并不知道。

“最多的时候,这个团伙有20辆黑救护车,8辆有呼吸机,16辆有担架床,可以跑长途。到今年5月时,我们扣押的涉案车辆一共13辆,多数为个人私自改装的黑救护车。”陈超说。

6月25日,新京报记者见到了警方扣押的涉案车辆,车身或印有医疗机构的红十字标志、或印有蛇杖标志,车内有担架床、氧气瓶、心电监护仪、呼吸机等医疗设备,车上还装有救护警灯。陈超说,这些救护警灯、警报装置都是团伙成员从网上、黑市上购置的。

对此,一名基层卫健委官员告诉新京报记者,从上述车辆配备的多种医疗设备来看,他们的业务已经属于医学诊疗范围。依据国务院于2016年2月修改的《医疗机构管理条例》,任何单位或个人,未取得《医疗机构执业许可证》,不得开展诊疗活动。

据陈超介绍,除个人私自改装的黑救护车外,13辆涉案车辆中还有2辆车分别登记在哈尔滨益人骨病医院有限责任公司(下称“益人医院”)、哈尔滨哈大门诊部名下,嫌疑人交代系“个人租赁医院车辆”。

6月27日,益人医院办公室主任谭灵敏告诉新京报记者,该院无此号牌车辆。“企信宝”平台显示,哈尔滨哈大门诊部于2012年10月注册成立,经营范围为内科、外科、妇产科、中医科等,后于2018年10月注销。

揽活的、打手、调度员,一个不缺

警方调取的证据显示,2009年,张小滨注册了哈尔滨康顺救护服务中心,专做哈医大一院的院后转运生意。一伙人还在医院门前的铁岭街73号租下了一套单元房,作为临时办公场所。不过该公司由于未按时年检,2016年被工商部门注销。

公司内部的人员分工非常明确。据陈超介绍,平日里,团伙成员马某负责在医院各科室、病房发放救护车小广告;在重症监护室旁卖寿衣、日杂用品的邓某,能够第一时间获得患者家属需要转运的消息,因此主要负责招揽生意并与家属对接;张小滨的表哥赵某会从邓某处接收转运需求,并对“黑救护车”进行排班,调度车辆。

此外,团伙成员于忠利等人的主要工作为对付外来救护车,对他们恐吓、打砸。如果他们把人打伤了或者被人打伤了,张小滨就会出面沟通,赔钱平事。

6月26日,黑龙江省大庆市肇源县的救护车驾驶员王守富向新京报记者回忆,2017年时,他受患者家属委托前往哈医大一院接患者出院。当时,王守富的救护车刚到住院部楼下,就被一伙8人围住并警告“外来救护车只能往里送人,不能接人”。

“后来我说不知道这个规定,而且是患者家属约的车,他们觉得我不听劝告就一顿乱揍。”王守富报警后,打人者赶在警察到现场前就逃离了,王守富这才将约车的患者拉走。

“黑救护车”团伙的组织架构图。哈尔滨市公安局南岗区分局供图

为了占据哈医大一院,从2016年开始,医院保卫部副部长迟凤鸣、干事寇世洪出资买了两辆车,也被拉进了张小滨的院后转运队伍。

迟凤鸣、寇世洪主要负责把手医院大门,将外来的院后转运救护车拒之门外。作为回报,他们的车辆不用向张小滨交管理费就能拉活,还能被调度人员分到“好活”。

“一般来说,转运路途远的都是好活,因为钱多。”6月25日,团伙内负责调度的宿诚告诉新京报记者,张小滨交代过,许多路程远的活都被派给了迟凤鸣、寇世洪的车辆。而另一种好活是“拉死人的活”,钱最多,大多派给于忠利的车,因为只有他那样的打手才能镇住场面。

陈超说,警方抓获于忠利时搜出了一个记账本,记录着其名下一辆“黑救护车”的经营情况,仅2017年上半年就收入47万元。

“坐地起价”

宿诚说,该团伙转运的患者,一般都是与医院签订了放弃治疗协议的人,“因为这样即使患者在转运途中死亡,我们也不用承担风险。”

尽管如此,患者或家属有时仍需医护人员随车同行,为了解决这部分需求,张小滨的团伙可以提供相应服务。“如有家属需要随车医生和护士,每公里要再加收2元钱。”宿诚说。

这些“黑救护车”上的医护人员也是假的。张小滨曾向警方交代,自己会从网上临时招聘一些所谓的医生、护士,这些人没有相应的医师资格证书、护士执业证书,跟着跑一趟活只要给几百块钱,干完就走,没有长期合作。

但哈医大一院的一名知情人告诉新京报记者,团伙里有一个名叫刘华的人,长期扮演假护士。在护送途中,刘华存在过度治疗、乱收服务费等问题,他就亲眼目睹过一次。

2016年,上述知情人陪朋友送出院患者回家,原本说好从哈尔滨送到双鸭山市的价格为4000元。但患者上车后刘华便游说家属吸氧,之后又为患者吸痰、上心电监护仪。患者到家时一算账,除了4000元护送费,又收取了各项服务费合计4000余元。家属虽然对此不满,但还是把钱交了。

陈超介绍,警方向本案被害人取证时发现,有患者曾在转运途中死亡。出现这种情况时,张小滨团伙的黑救护车会立刻停车,坐地加价,一般都会在谈好的转运价格上翻一番。比如最初谈好收费4000元,患者死亡后又加收4000元,“他们说,我们是救护车,不是灵车。”陈超说,类似的情况,警方现已发现三起。

6月26日,新京报记者就张小滨等人的“黑救护车”团伙一事联系哈医大一院。该院保卫部部长李志国表示,2018年发生黑救护车冲突事件前,他对迟凤鸣经营黑救护车一事并不知情。此后,他了解了相关情况并与迟凤鸣谈话,要求他不再参与黑救护车一事,但迟没有听他的劝告。

7月1日,哈医大一院宣传科的工作人员告诉新京报记者,请示院领导后会对此事予以回复。但截至发稿,该院未作回应。

据陈超透露,哈尔滨市纪委监委已介入上述“黑救护车”事件,调查张小滨等人背后的保护伞。

院后转运供需不平衡

在哈尔滨,类似的“黑救护车”垄断院后转运业务并非个案。

6月15日,南岗区公安分局又打掉了盘踞在哈尔滨医科大学附属肿瘤医院(下称“哈医大三院”)的“黑救护车”团伙。

该案专案组成员武保国告诉新京报记者,这是一个以李新武为主犯的9人团伙,组织架构、垄断模式与张小滨团伙几乎完全相同。不同的是,团伙成员包括哈医大三院一名正式在编护士。

李新武团伙不仅在哈医大三院内部拦截外来院后转运车,还曾经追出医院。武保国说,2016年,哈医大三院的一名患者乘坐外来的转运救护车出院后,正在高速路上正常行驶,团伙成员驾驶“黑救护车”沿途追赶,超车、别车、倒车撞击患者所乘救护车。直到家属表示要报警,肇事的“黑救护车”才答应不再争抢患者,双方自行离开。

“我们找到的很多‘黑救护车’团伙的被害人不愿作证。他们说,当时曾经向120求助,想找正规救护车转运,但120并没能及时提供服务。”陈超说,这些被害人表示,“黑救护车”虽然收费高,但毕竟及时出现,解了自己的燃眉之急。

6月26日,新京报记者致电哈尔滨市120急救中心,询问有无急救车可转送病人。接线员表示,当天的长途转运救护车及医护人员均已派完,若用车,需次日再电话预约排队。

对此,哈尔滨市卫健委医政医管处处长闫松告诉新京报记者,现在的医疗救护中,确实存在院后急救无法满足患者需求的问题。比如市120急救中心共有90辆急救车,72辆保障院前急救,18辆车(7辆长途、11辆市区)负责院后转送。

闫松称,根据数据测算,院后转运应在现有基础上增加20辆救护车,才能基本解决供需平衡的问题。目前,市卫健委已向市政府报告申请购车、招录医护人员等,将来拟建立单独的院后转运120平台。

在全国其他地方,医疗机构的院后转运同样存在供需矛盾。2014年2月,国家原卫计委曾出台《院前医疗急救管理办法》,但院后转运管理仍为空白。

对此,2018年12月10日,国家卫健委在国务院官网回复网民留言时表示,正在研究制定非急救患者转运的相关规范性文件、准入标准,明确非急救患者转运服务范围,同时鼓励各地对非急救转运工作开展积极探索。

上述答复留言中称,2018年4月,上海的120调度中心开通了“96120”康复出院专线,单独受理、调派专用车辆运送非急救患者回家,在业务受理、车辆调度上实现了与急救业务的剥离。此外,江苏省南京市将非急救患者转运定义为社会化事项,政府支持长途运输公司成立了非急救转运机构,从事非急救患者转运社会化服务。

浙江省温州市也在推进院后转运的社会化、市场化。

2017年12月,浙江省温州市原卫计委在“温州市网络问政平台”官网表示,彼时,温州吉康院后护送有限公司、温州捷康院后护送服务有限公司等多家非医疗院后转运公司便已在工商部门注册,院后转运工作正在向市场化的方向发展。

此外,温州市人民政府从2013年起就建立了非法救护车治理工作联席会议制度,明确了公安、卫生、交通运输、工商等部门的工作职责,多部门联合治理非法救护车。